本調査では、食品スーパーを利用する消費者の買い物行動について、来店頻度や情報収集の方法、店舗選びの基準などを調査しました。また複数のスーパーを使い分ける消費者の動向にも焦点を当て、どのような基準で店舗を選んでいるのかを調査しました。

1. 食品スーパーの来店頻度

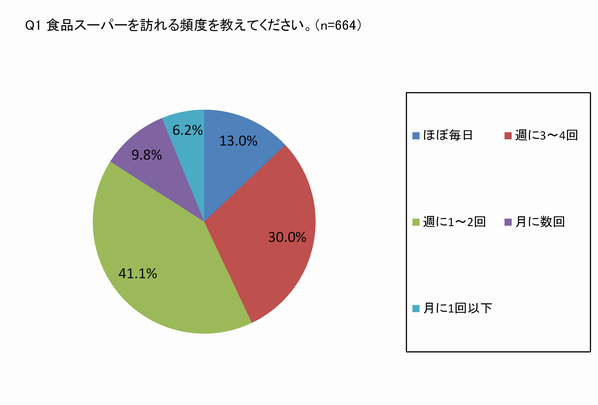

食品スーパーを訪れる頻度について調査した結果、最も多かったのは「週に1~2回」(41.1%)、次いで「週に3~4回」(30.0%)でした。一方で、「ほぼ毎日」訪れる人も13.0%存在し、日常的な買い物の場としてスーパーが重要な役割を担っていることが分かります。

2. 来店前に参考にする情報

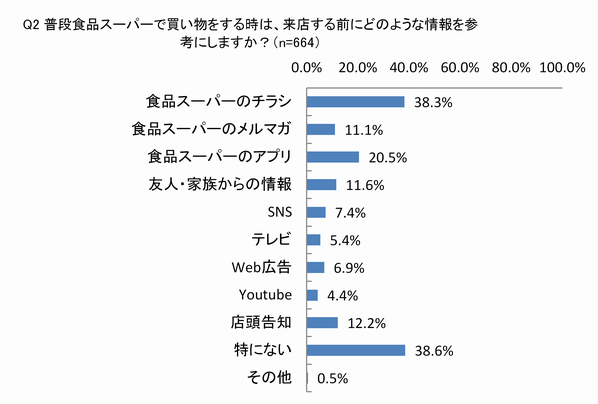

来店前にどのような情報を参考にするかを尋ねたところ、「食品スーパーのチラシ」(38.3%)が最も多く、「食品スーパーのアプリ」(20.5%)、「店頭告知」(12.2%)などが続きました。一方、「特にない」と回答した人も38.6%おり、事前に情報を調べずに買い物をする層も一定数存在していました。

参考にする情報としてはチラシが主流でありつつも、アプリ・店頭告知・口コミ・メルマガといった複数の手段で入手していることが分かりました。

特にアプリについては、食品スーパー各社が力を入れていることもあり、今後は情報収集の中心になる可能性も考えられます。

3. 食品スーパー選びの基準

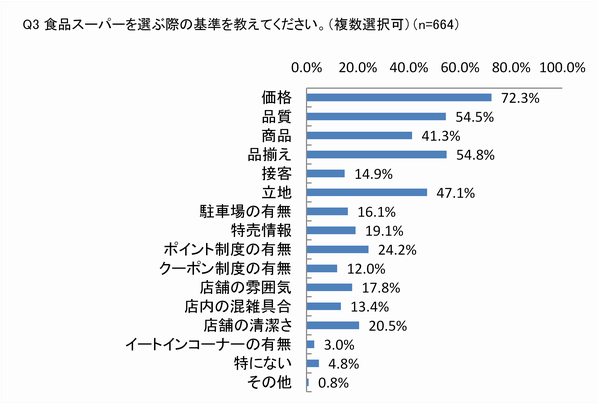

消費者が食品スーパーを選ぶ際に重視する要素として、「価格」(72.3%)が最も高く、「品揃え」(54.8%)や「品質」(54.5%)も重要なポイントであることがわかりました。

店舗選びの基準としては、価格・品揃え・品質が上位を占めるものの、ポイント制度や清潔さ・雰囲気など、複数の要素を考慮していることが分かりました。

4. 来店の曜日・時間帯

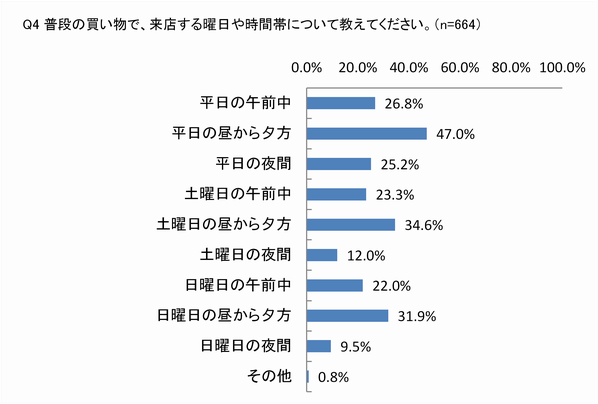

来店する曜日や時間帯について調査したところ、来店の時間帯は平日の昼から夕方(47.0%)が最も多く、次いで午前中(26.8%)となりました。

土曜・日曜においても昼から夕方の来店が比較的多い傾向が見られました。

いずれの曜日も昼から夕方によく来店されますが、土日は夜間になると一気に利用が減るため、特に土日は夕方までが売上を作る重要な時間帯であると考えられます。

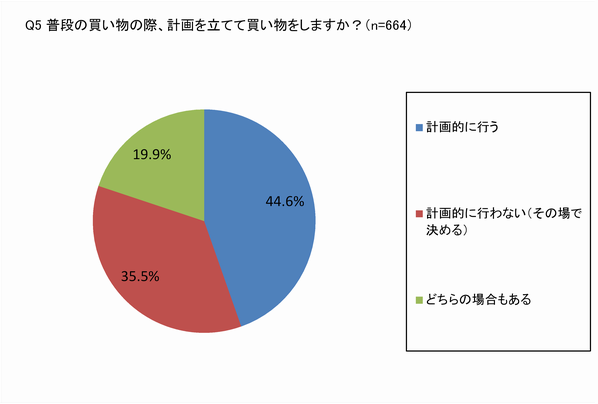

5. 買い物の計画性

買い物の計画性について調査したところ、「計画的に行う」(44.6%)と「その場で決める」(35.5%)が拮抗する結果となりました。

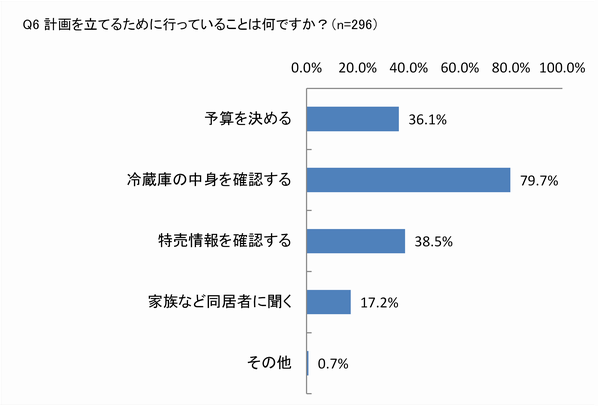

計画的に買い物をする人の具体的な準備としては、「冷蔵庫の中身を確認する」(79.7%)が最も多く、次いで「特売情報を確認する」(38.5%)が続きました。

計画性については、計画的ではなくその場で決める人と、どちらの場合もある人を足し合わせると64.5%にもなるため、これらの層へのアプローチが売上に影響を及ぼすものと考えられます。

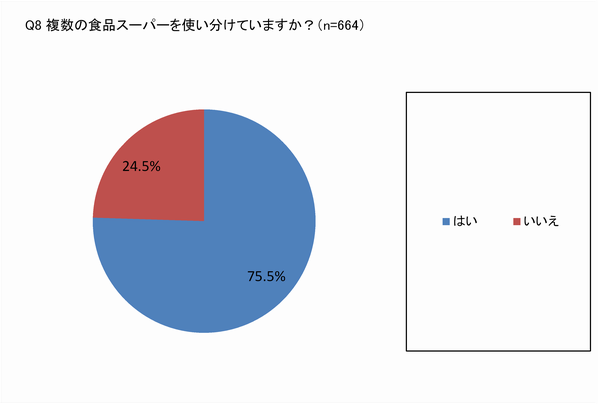

6. 複数のスーパーを使い分ける消費者の動向

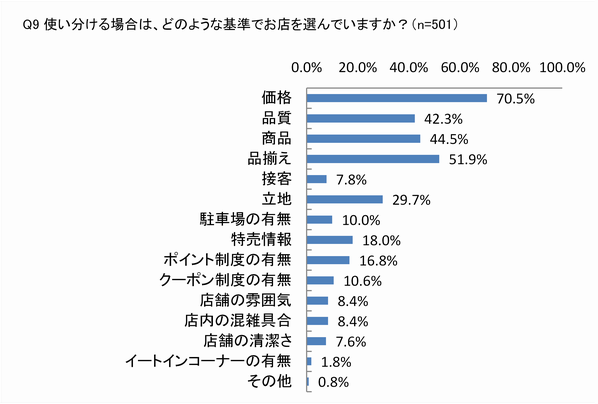

「複数の食品スーパーを使い分けている」と回答した人は75.5%にのぼりました。使い分けの基準としては、「価格」(70.5%)が最も多く、「品揃え」(51.9%)や「品質」(42.3%)も重要視されています。

消費者の8割弱が複数の食品スーパーを使い分けており、選ばれる基準もメイン店舗と同じく、価格・品揃え・品質が上位となっておりますが、これら要素はどこの店舗も注力していることから、加えて店舗独自で選ばれるお店づくりができるかがポイントになると考えられます。

まとめ

今回の調査から、消費者の店舗選びの基準としては、価格・品揃え・品質が上位を占めるものの、ポイント制度や清潔さ・雰囲気など複数の要素を考慮していることが分かりました。

また計画的な買い物ではなく、計画的を立てずに、その場で決める人(非計画購買)も一定数いることも分かりました。

さらに、多くの消費者が複数のスーパーも利用しており、それぞれの基準で使い分けをしていることが伺えます。

今後、利用店舗として選ばれるようにするには、「価格」「品質」「品揃え」は重視しながらも、店舗側の工夫で、選ばれるお店になることが肝要だと思われます。

具体的には非計画購買層に向けて、店舗独自の「販促施策」や「店頭演出」による売り場づくりが、購入に繋がる重要な施策になると考えられます。

調査概要

調査内容:食品スーパーの買い物に関するアンケート

調査期間:2025年2月

調査対象:15~82歳の女性

有効回答数:664名

調査方法:ジャストシステム提供「Fastask」によるインターネットリサーチ

※本データの利用について

・データは自由にご利用いただけます。情報の出典元として「株式会社アルファ調べ」と明記してください。

・調査結果データについて加工・改変はご遠慮ください。

・当社がふさわしくないと判断した場合には、転載許可を取り消し、掲載の中止を求めることがございます。

最後まで、ご覧いただきありがとうございました。